为深入贯彻“三下乡”社会实践精神,增强青年学子对中华优秀传统文化的认知与保护意识,武汉学院会计学院薪火志愿服务队于2025年7月11日至12日,赴湖北省宜昌市长阳土家族自治县开展文化调研活动。本次活动聚焦土家族非物质文化遗产的传承现状,志愿者们通过探访资丘民族文化馆和专访非遗传承人,沉浸式体验了长阳南曲、撒叶儿嗬等非遗项目的独特魅力,并探索高校力量参与文化保护的路径。下乡实践不仅是一次文化探索,更成为青年一代增强文化自信、践行社会责任的生动课堂。

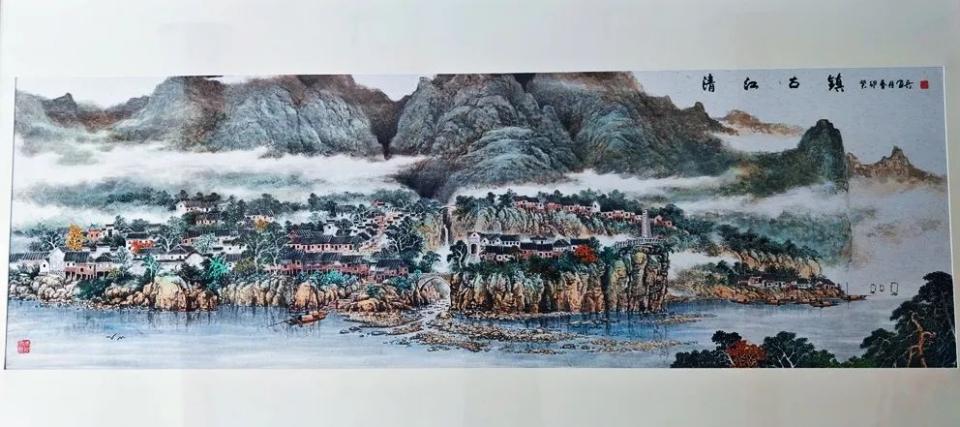

远眺资丘集镇

7月11日,薪火志愿服务队首站抵达资丘镇,探访作为清江流域土家族文化窗口的资丘民族文化馆。在馆长刘光菊同志的全程讲解下,志愿者们深入了解了当地地理风貌与历史背景——长阳地处鄂西南清江中下游,资丘曾为水运枢纽“小汉口”,这种文化交融点为土家族非遗沉淀了深厚根基。刘馆长以“活态传承”为核心理念,扎根基层文化阵地三十四年,致力于南曲、撒叶儿嗬等国家级非遗的保护与创新。

画中的资丘古镇

活动伊始,刘馆长系统介绍了资丘丰富的民俗文化资源库,包括麦芽糖制作等传统技艺,志愿者们通过视频观摩了其悠久历史与工艺过程。随后,她重点详解长阳南曲的源流:这一艺术形式约200年前传入长阳资丘,经本地艺人吸收土家民歌旋律与皮影戏唱腔,发展成词句典雅、曲调优美的“高人雅士”艺术,历史上为地主、文人在农闲或喜庆场合传唱。刘馆长分享了南曲的创新实践,如加速节奏、融入道白,并创作疫情防控等主题新曲目,让古老艺术焕发现代活力。在展示历代艺人奖状和北京展演盛况时,她提到一位财政部退休干部深受触动,专程接待传承人,彰显“文化共鸣”的力量。

刘光菊馆长介绍长阳南曲

讲解深入至另一核心非遗项目——撒叶儿嗬。刘光菊馆长阐释其根源可追溯至古代巴楚战争时期的“军前舞”,后演变为清江流域土家族独特的仪式歌舞,表达豁达生死观:视死亡为生命轮回新起点,以粗犷歌舞“庆贺”逝者升天。馆长播放了传统与创新相结合的视频,凸显其源于生活又高于生活的艺术特色。在随后的参观中,刘馆长还回顾了数十年传承工作,如连续举办50届“资丘民族文化节”,推动“民族文化进校园”,聘请非遗传承人任外聘教师,编写相关非遗教材每周授课,并组织传承人走出大山展演等等。

历届资丘民族文化节

在专访环节,刘光菊馆长深情回忆采风经历,如在拜访一位九旬老艺人时因为公务不得不离开,在老人的不舍送别之下,她深刻体会到了守护文化瑰宝的历史责任:“若不能传承好前辈托付的遗产,那将会是永远的遗憾。”这一场景让志愿者们深刻感受到基层文化工作者的坚守精神。

团队对刘光菊馆长进行采访

7月12日,志愿服务队转战专访长阳南曲传承人覃远新老师,深化对传承现状的认知。访谈在覃老师现场演奏的优美南曲中开场,志愿者们亲耳聆听这一“活态”遗产的韵味。

覃远新正在演唱南曲

访谈伊始,强调南曲的艺术价值:曲调优美、文辞雅致,并指出其珍贵性——与已名存实亡湖北小曲、和基本失传湖南丝弦相比,长阳南曲传承两百余年仍生生不息。

谈及传承挑战,覃远新坦言最大困难是老艺人群年事已高。为此,他积极推动南曲“进校园”,着重培养青少年兴趣,强调暑期教授儿童的意义,他认为从小培养比教习成人更深远。当被问到教授过程中遇到过什么困难,他提到初学弹奏三弦时会出现手指发烫、手腕僵硬,过程枯燥等现象,但这正是掌握自由演奏的基本功。

在创新方面,覃老师介绍了融入时代元素的实践,如为庆祝党的二十大创作《绿水青山踏歌行》《党的光辉照航程》,及今年以民族团结为主题的新作《石榴树下敲云板》,该作品因题材鲜明已报送省级赛事,填补了空白。

覃远新老师接受采访现场

展望未来,覃远新指出传承核心在于培养接班人,目标是让青年和孩子真正爱上南曲并主动传唱。他提出深层次忧虑:当前青年接触南曲常带特定目的(如采访传承人生活),而非聚焦艺术本体。“我们需从自弹自唱的自我消遣,转型为面向观众的表演艺术,”覃老师强调,“要用内容感染力感化观众,而非仅展示传承者生命状态。”这一转型挑战,让志愿者们反思非遗保护的本质。

下乡调研中,志愿服务队整合两日见闻,总结非遗传承的共性问题与创新路径。挑战集中于:传承人老龄化、青年参与动机偏差(如关注传承人而非艺术)、传统形式与现代观众脱节。应对策略上,资丘文化馆和覃远新均通过“进校园”培养少儿兴趣、创作时代主题新作、舞台化转型提升感染力。

更深远的是,活动凸显青年在文化保护中的责任。志愿者们认识到,非遗不仅是艺术,更是民族精神载体——如撒叶儿嗬的生死观、南曲的雅致生活哲学。下乡实践让学子们从“旁观者”变为“参与者”,正如刘光菊馆长所言:“文化共鸣需代代相传。”覃远新则呼吁青年以艺术为本体,主动传唱而非符号化关注。

本次“三下乡”文化调研活动,薪火志愿服务队不仅深入长阳南曲、撒叶儿嗬等非遗项目的艺术内核,更见证了刘光菊、覃远新等基层守护者的坚守与创新。下乡实践强化了青年文化自信与使命感:志愿者们承诺积极传播见闻,通过校园宣传、社会实践等渠道,推动非遗“活态传承”。未来,团队将继续探索高校与地方合作模式,为中华优秀传统文化注入青春活力,践行“三下乡”服务社会的宗旨。

媒体链接:

https://mp.weixin.qq.com/s/OMrfQel9r_tAf28B51vqVQ

媒体报道截图: